Entretien avec Johannes Vogele,

membre de Crise et Critique (critique de la valeur)

*

Source : La Canarde sauvage

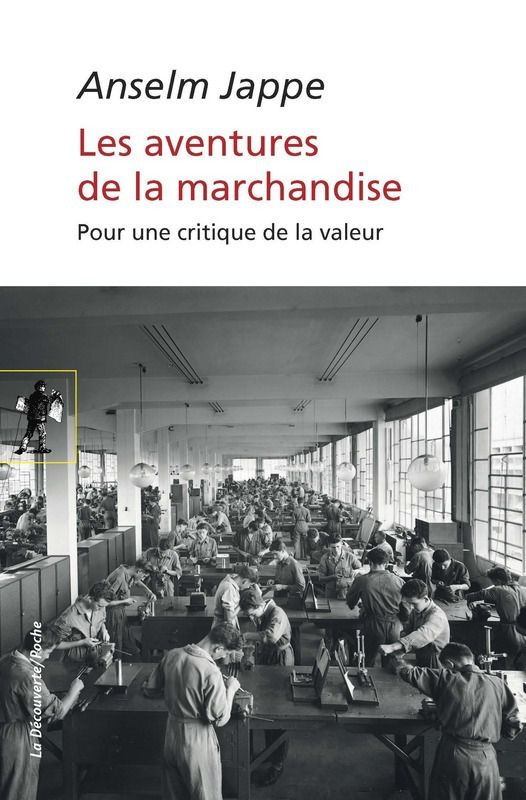

Nous avons rencontré Johannes Vogele à Reillanne (04) où il vit. Il fait partie avec quelques ami·e·s des proches des revues allemandes Krisis et Exit ! qui proposent de renouveler la critique radicale de l’économie politique à partir d’une relecture de Marx. La critique de la valeur (et du travail) se développe depuis les années 1980 sous l’impulsion d’auteurs comme Robert Kurz, Roswitha Scholz, Norbert Trenkle, Ernst Lohoff (Allemagne), Anselm Jappe (France) ou Moishe Postone (USA). Ils ont publié de très nombreux ouvrages parmi lesquels on peut signaler le Manifeste contre le travail (1999), La Grande Dévalorisation (2014), Les Aventures de la marchandise (2003/2017), Temps, travail et domination sociale (2009) ou encore La Société autophage. Capitalisme, démesure et autodestruction (2017).

La Canarde sauvage : Comment définir le travail et la place occupée par ce concept dans nos sociétés. Est-ce que le « travail » a toujours existé ?

Johannes Vogele : Aussi surprenant que cela puisse nous paraître aujourd’hui, le « travail » n’est ni éternel, ni naturel, ni même une condition nécessaire de l’existence humaine… Sa fonction essentielle et unique au sein du capitalisme est de permettre l’augmentation infinie de la valeur (la fameuse croissance).

Même si dans toutes les sociétés humaines, il existe des activités de production, c’est seulement au sein du capitalisme que l’activité productive s’est séparée du reste de la vie. On ne va pas au boulot parce qu’on va faire quelque chose d’utile, ni « pour sceller des relations d’alliance avec des forces cosmiques » mais parce qu’on est dépendant du salaire pour vivre.

Le fait qu’il existe une sorte d’identification avec son taf [1] n’y change rien. Comme l’esclave n’arrivant pas à souhaiter sa liberté, le travailleur moderne s’identifie et se confond avec sa condition. Il s’agit de sa seconde nature, de son identité.

LCS : Comment expliques-tu cette identification entre l’être humain et le travail ?

JV : Le capitalisme est un rapport social dans lequel nous sommes tous pris.

Nous sommes formatés au plus profond de notre psyché par la « belle machine » (Adam Smith) du capital, nous sommes des individus modernes, c’est-à-dire des fidèles (adorateurs) de cette machine sociale, des concurrents sur le marché du travail et par là des individus individualisés, séparés des autres. On pourrait appeler notre société moderne la communauté de la séparation.

Mais avant l’avènement du capitalisme le travail n’existait pas. L’imposer n’a pas été une mince affaire et a dû se faire par des moyens brutaux et coercitifs (répression du vagabondage, développement des workhouses, etc.) pour que ce système s’impose partout dans le monde. Des témoignages racontent que les ouvriers, quand ils considéraient avoir gagné assez d’argent, rentraient chez eux pour cultiver leur jardin ou profiter de la vie… Aujourd’hui, c’est la rareté du « travail » qui permet au système de conserver ses fidèles travailleurs à leur poste.

Un bref coup d’œil sur l’étymologie nous apprend que dans la plupart des langues européennes, le concept de « travail » ne se réfère à l’origine qu’à l’activité des hommes asservis, dépendants : les serfs ou les esclaves.

Dans les langues germaniques, le mot Arbeit désigne la corvée d’un enfant devenu serf parce qu’il est orphelin. Laborare signifie en latin quelque chose comme « chanceler sous le poids d’un fardeau », et désigne plus communément la souffrance et le labeur harassant des esclaves. Dans les langues romanes, des mots tels que travail, trabajo, etc., viennent du latin tripalium, une sorte de joug utilisé pour torturer et punir les esclaves et les autres hommes non libres.

En quoi consiste l’aliénation du travail ?

D’abord, dans le fait que le travail est extérieur à l’ouvrier, c’est-à-dire qu’il n’appartient pas à son essence, que donc, dans son travail, celui-ci ne s’affirme pas mais se nie, ne se sent pas à l’aise, mais malheureux, ne déploie pas une libre activité physique et intellectuelle, mais mortifie son corps et ruine son esprit.

En conséquence, l’ouvrier n’a le sentiment d’être auprès de lui-même qu’en dehors du travail et, dans le travail, il se sent en dehors de soi. Il est comme chez lui quand il ne travaille pas et, quand il travaille, il ne se sent pas chez lui.

Son travail n’est donc pas volontaire, mais contraint, c’est du travail forcé.

Il n’est donc pas la satisfaction d’un besoin, mais seulement un moyen de satisfaire des besoins en dehors du travail.

Le caractère étranger du travail apparaît nettement dans le fait que, dès qu’il n’existe pas de contrainte physique ou autre, le travail est fui comme la peste. Le travail extérieur, le travail dans lequel l’homme s’aliène, est un travail de sacrifice de soi, de mortification.

Enfin, le caractère extérieur à l’ouvrier du travail apparaît dans le fait qu’il n’est pas son bien propre, mais celui d’un autre, qu’il ne lui appartient pas, que dans le travail l’ouvrier ne s’appartient pas lui-même, mais appartient à un autre.Karl Marx

LCS : Quelle distinction fais-tu entre activité et travail ?

JV : Le travail, qui est à la base de la socialisation capitaliste est une activité productive – de valeur, de capital, de richesse abstraite – dont le but est extérieur aux producteurs. Marx parle de son double-caractère : d’un côté il est travail concret – par exemple la production d’une voiture, d’un yaourt, d’une bombe nucléaire – et de l’autre il est travail abstrait. Sous cet angle, il est « dépense de nerf, de muscle, de cerveau... » indifférenciée, selon les normes de la productivité en vigueur et mesuré par le temps. C’est sous cette forme abstraite, où abstraction est faite de son contenu spécifique, que le travail crée la valeur. Et c’est pour cela que le capitalisme est absolument indifférent à tout contenu sensible des choses et que la force ou l’énergie des travailleurs sont employées à une fin qui leur échappe : le capital.

Toute activité n’est pas travail. Faire un rêve ou l’amour, discuter avec des ami·e·s ou monter une barricade ne produisent pas de valeur et ne font pas s’accumuler du capital.

Dans la société capitaliste nombre d’activités non-rentables ont été dissociées et reléguées aux femmes. Souvent ces activités-là ne sont pas ou peu rationalisables et difficiles à forcer dans « l’économie du temps ». Les activités de soin qu’on a progressivement professionnalisées sont par conséquent les premières à tomber sous les coups des politiques d’austérité.

LCS : Le travail est-il une fin en soi ? Existe-t-il une véritable opposition entre le capital et le travail ?

JV : Si l’on change d’angle de vue, on peut dire en effet que le travail est seulement un moment du capital. Le prolétariat est en quelque sorte une création du capitalisme. À première vue ce sont les capitalistes qui utilisent le travail pour s’enrichir, pour faire du profit. Mais nous pensons, à l’instar de Marx, que ce n’est pas si simple. Nous avons l’habitude de désigner des responsables et de comprendre les actes des hommes à partir de leur intérêt. S’il est vrai que dans le capitalisme – la société de concurrence –, on est réduit à ne suivre que son intérêt, il faut encore voir ce qu’est l’intérêt personnel des uns et des autres.

Je pense que dans une société libre « l’intérêt » de chacun serait « la bonne vie » (Aristote) et donc celle aussi de la communauté humaine et de la planète.

Dans le capitalisme l’intérêt est celui de la concurrence : écraser les autres, être plus fort, plus malin (plus calculateur) et plus soumis aux lois du marché ou se faire écraser à son tour.

Marx appelle cela le « sujet automate » ou le « fétichisme de la marchandise ». Le but de l’agitation incessante de la vie moderne est, en dépit des apparences, l’augmentation, l’accumulation, la croissance de ce qui constitue l’unique richesse et le véritable fétiche des sociétés modernes : l’argent, c’est-à-dire le capital.

Pour le « sens commun » du café du commerce comme pour les économistes, l’argent ne serait qu’un moyen d’échange qui simplifierait les rapports entre les hommes. En vérité c’est tout le contraire : l’argent est une « abstraction réelle », un rapport social qui s’est autonomisé et automatisé et qui impose sa loi aux hommes jusque dans leurs désirs et leurs comportements les plus intimes.

Le capital et l’argent ne sont pas une richesse matérielle, comme on l’entend souvent, mais un fétiche. C’est du travail mort, c’est-à-dire de la force de travail déjà dépensé, de la valeur – qui doit s’augmenter ou disparaître.

Un capital constitué ne pouvant pas se réinvestir de façon rentable se dévalorise.

Le but de toute la production est donc l’augmentation du capital et non la satisfaction des besoins humains. Ces derniers ne sont qu’un moyen de la valorisation de la valeur qui domine toute notre vie sociale. Finalement, on a les besoins que le marché nous dicte. Nos prétendus besoins sont les besoins d’écoulement du marché et de la production. Jamais le contraire.

Ce n’est qu’en apparence que nous vivons dans une « société de consommation ». Plus profondément analysé, le capitalisme est avant tout une société de production.

LCS : Vouloir agir sur le capitalisme en tant que consommateur est-il un leurre ?

JV : Il me semble que oui. C’est surtout un problème de riches qui ont le loisir de choisir dans le stock de marchandises qui existent déjà sur le marché.

Mais pour provoquer un peu, on pourrait dire que la « société de consommation » est une perspective révolutionnaire : une société où ce sont les besoins qui dirigeraient la production et non l’inverse.

Contrat de tannage…

En réalité, la sphère de la circulation ou de l’échange de marchandises, entre les bornes de laquelle se meuvent l’achat et la vente de la force de travail, [est] un véritable Eden des droits innés de l’homme. Ne règnent ici que la Liberté, l’Égalité, la Propriété et Bentham. Liberté ! Car l’acheteur et le vendeur d’une marchandise, par exemple de la force de travail, ne sont déterminés que par leur libre volonté. Ils passent un contrat entre personnes libres, à parité de droits. Le contrat est le résultat final dans lequel leurs volontés se donnent une expression juridique commune. Égalité ! Car ils n’ont de relation qu’en tant que possesseurs de marchandises et échangent équivalent contre équivalent. Propriété ! Car chacun ne dispose que de son bien. Bentham ! Car chacun d’eux ne se préoccupe que de lui-même. La seule puissance qui les réunisse et les mette en rapport est celle de leur égoïsme, de leur avantage personnel, de leurs intérêts privés. Et c’est justement parce qu’ainsi chacun s’occupe de ses propres affaires, et personne des affaires d’autrui, que tous, sous l’effet d’une harmonie préétablie des choses ou sous les auspices d’une providence futée à l’extrême, accomplissent seulement l’œuvre de leur avantage réciproque, de l’utilité commune, et de l’intérêt de tous.

Au moment où nous prenons congé de cette sphère de la circulation simple ou de l’échange des marchandises, à laquelle le libre-échangiste vulgaris emprunte les conceptions, les notions et les normes du jugement qu’il porte sur la société du capital et du travail salarié, il semble que la physionomie de nos dramatis personæ se transforme déjà quelque peu. L’ancien possesseur d’argent marche devant, dans le rôle du capitaliste, le possesseur de force de travail le suit, dans celui de son ouvrier ; l’un a aux lèvres le sourire des gens importants et brûle d’ardeur affairiste, l’autre est craintif, rétif comme quelqu’un qui a porté sa propre peau au marché et qui, maintenant, n’a plus rien à attendre… que le tannage [2].Karl Marx

LCS : Comment fonctionne cette valorisation de la valeur qui est le moteur du système capitaliste ?

JV : Le capitaliste – le possesseur de capital – achète au futur ouvrier sa force de travail. Parallèlement, il investit en capital fixe, c’est-à-dire en machines, bâtiments, etc. Son but est celui du capital lui-même dont il est l’agent, l’exécutant ou comme le dit Marx, le masque : faire de l’argent plus d’argent. Le but du capital, c’est plus de capital. C’est tout. Bien sûr, ici, nous présupposons un capitalisme qui fonctionne déjà sur sa propre base et qui a déployé toutes ses catégories. Déjà il existe un marché libre sur lequel l’on peut librement acquérir ce qu’on veut - ou plutôt ce dont on a les moyens.

Face au capitaliste se trouve donc celui qui possède comme unique marchandise sa force de travail. Rapidement, les deux vont conclure – librement – ce qui comme tout achat et toute vente sur le marché est un contrat (cf. encadré sur le contrat de tannage).

Ce « contrat de travail » permet l’exploitation de la force de travail : principe fondamental de la création de valeur.

La force de travail est la seule marchandise dont l’usage crée de la valeur, de l’argent, du capital. Aucune autre marchandise ne crée de la valeur ou de l’argent par sa consommation. Si j’achète une voiture, je peux l’utiliser à ma guise jusqu’à la panne, l’accident ou son obsolescence. Elle est alors consommée. Si j’achète de la force de travail, son utilisation va créer des marchandises que je vais vendre et qui « valent » plus que la force de travail nécessaire à leur production.

Comme je l’ai acheté au prix de sa reproduction (ce que coûte l’entretien du travailleur) et non au prix de ce qu’elle peut produire, si je m’y prends bien, je serais plus riche après qu’avant. Marx appelle cela le « surproduit » créant la « survaleur » ou « plus-value ».

LCS : Selon toi il ne peut donc pas y avoir d’émancipation à partir du travail ?

JV : Si l’on veut sortir du capitalisme, il faut s’émanciper du travail. Et tenter de construire une société où nous serions capable de choisir ensemble et en conscience la production dont nous aurions besoin plutôt que de continuer à fabriquer en masse des marchandises inutiles et/ou nuisibles dans le seul but d’accumuler de la valeur…

La seule richesse que connait le capitalisme est, comme on l’a vu, l’argent, le capital. Le capital est une machine, Marx parlait d’un sujet automate, qui transforme tout, la nature et les hommes en ces hiéroglyphes qui le constituent, c’est-à-dire en abstraction, c’est-à-dire en rien. C’est pour cela que cette société prétendument si rationnelle est une machine de destruction massive. Son avenir est le néant.

Et le travail, loin d’être une activité de production de biens, est l’activité de transformation du monde en néant.

L’émancipation du travail permettrait une libération de l’activité humaine, de la liberté de création et d’invention continuelle de la société et certainement l’émergence d’une sorte de raison sensible.

Mais pour l’instant, la « belle machine » continue son œuvre de mort, engendrant toute la dévastation, la destruction de la nature, les guerres de la concurrence etc. mais aussi l’implosion psychologique de ses sujets, que l’on voit dans les pétages de plombs, les folies meurtrières, les idéologies fanatiques (du nationalisme au religionisme ou toute sorte d’identitarisme jusqu’au narcissisme caractérisé).

LCS : Comment faire prendre conscience au plus grand nombre de la nécessité d’abolir le travail ?

JV : La première chose était d’accepter un entretien avec La Canarde sauvage. La deuxième est de prendre au sérieux l’avertissement des rédacteurs du Manifeste contre le travail :

« Un cadavre domine la société, le cadavre du travail. Toutes les puissances du monde se sont liguées pour défendre cette domination : le pape et la Banque mondiale, Tony Blair et Jôrg Haider, les syndicats et les patron.nes, les écologistes d’Allemagne et les socialistes de France. Tous n’ont qu’un mot à la bouche : travail, travail, travail !

Qui n’a pas désappris à penser comprend sans difficulté le caractère insensé de cette attitude. Car ce n’est pas une crise passagère que connaît la société dominée par le travail : la société se heurte à sa limite absolue. Par suite de la révolution micro-informatique, la production de “richesse” s’est toujours davantage décrochée de la force de travail humaine - à une échelle que seule la science-fiction aurait pu concevoir voilà quelques décennies. Personne ne peut affirmer sérieusement que ce processus puisse encore être bloqué, voire inversé. Au XXIe siècle, la vente de la marchandise-force de travail est assurée d’avoir autant de succès qu’en a eu la vente de diligences au XXe siècle. Mais, dans cette société, celui qui ne peut pas vendre sa force de travail est “superflu” et se trouve jeté à la décharge sociale. »

C’est toute une partie de la question que nous n’avons pas abordée ici mais qui est essentielle. La société du travail, la création infinie de valeur et de survaleur portent en elles une contradiction qui faute de pouvoir se résoudre se décharge dans des crises et mène inexorablement dans une crise finale du capitalisme lui-même. Cette crise n’a en soi rien d’émancipateur. La révolution, ce n’est certainement pas les structures qui la feront !

Propos recueillis auprès de Johannes Vogele par deux apprentis journaleux

Nota bene : On peut lire en ligne le texte de Johannes Vogele publié en 2000 par Krisis qui s’intitule « Essai d’une (auto)critique de la gauche politique, économique et alternative », « Le côté obscur du capital. "Masculinité" et "féminité" comme piliers de la modernité » et trouver des contributions critiques de la même sensibilité sur les sites de Krisis, Exit ! et en français sur Palim Psao.

Notes

[1] Le taf est en vieil argot la peur puis la part de butin : le salaire de la peur… Ensuite c’est un moyen, n’importe lequel, d’avoir de l’argent. Y compris le travail salarié.

[2] Dans cet extrait, je voudrais souligner deux points importants :

1. Marx décrit ici le fait que tout cela est compatible avec le Droit. Liberté et égalité, notamment, ne sont pas des principes antagonistes à la production marchande mais constituent son préalable.

2. Dans le capitalisme, le lieu où se passe la production est une sphère séparée du reste de la vie. Et « le reste de la vie » n’est donc rien qu’un « reste ». Une sorte d’appendice. Le lieu de la production, c’est l’enfer du tannage.

/image%2F1488848%2F20161113%2Fob_e27604_screen-shot-2011-11-08-at-22-20-58.png)